Les Pleyel.

Ce nom de Pleyel est avant tout un nom artistique. Depuis trois quarts de siècle, il est lié au mouvement de l'industrie musicale, à laquelle, il a fait réaliser tant de progrès. Mais ces services, les Pleyel les ont rendus, justement, parce qu'ils étaient les dépositaires des traditions d'art les plus précieuses. Derrière Ignace Pleyel, il y a Joseph Haydn; et Camille Pleyel, second du nom, fut élevé et sacré musicien par Dussek, avant de prendre à son tour la direction de l'établissement universellement connu, auquel le nom de Pleyel reste indissolublement uni. C'est cette double nature qui rend attachantes et intéressantes la vie et l'activité d'Ignace Pleyel et de son fils Camille.

I

Ignace Pleyel naquit près de Vienne en 1757. Il était le vingt-quatrième enfant d'un simple maître d'école et d'une jeune fille noble, née de Schallenberg, à laquelle sa famille donna pour cadeau de noces la malédiction d'usage. Pleyel n'eut donc pour entrée de jeu dans la vie que ses dispositions musicales, assez rares, il est vrai, pour lui concilier la bienveillance du comte Erdoedy, d'une grande famille hongroise, brillante et amie des arts aujourd'hui comme il y a un siècle. L'aristocratie hongroise a, de tout temps, beaucoup fait pour la musique et les musiciens. Un Esterhazy a été, pendant de longues années, protecteur de Haydn. Liszt a dû son éducation à un Szapary. Le comte Erdoedy, qui s'intéressait au jeune Pleyel, était un de ces magnats mélomanes qui entretenaient un orchestre particulier, et, en qualité de maître de chapelle, un compositeur, comme Charles-Auguste, duc de Saxe-Weimar, avait son théâtre avec Goethe et Schiller pour dramaturges.

Ignace Pleyel fut donc mis en pension chez Haydn, à Vienne, et y travailla la composition pendant cinq années. A l'école de ce maître, qui était la facilité incarnée, il dut beaucoup écrire, car Glück qui vit, dans sa dernière année d'études, l'élève favori de Haydn, lui dit tout en le complimentant: "Mon jeune ami, vous avez appris à mettre des notes sur le papier, il vous faut maintenant apprendre à retrancher toutes celles qui sont inutiles." Ils n'étaient pas tendres, les vieux maîtres; c'étaient de terribles pédagogues, qui n'auraient jamais inventé les diplomaties à longue échéance du professorat moderne. A quelques années de là, le renom d'Ignace Pleyel devait balancer en Italie, à Londres, à Paris, celui de Haydn, qui lui écrivait noblement et sans ombre de jalousie: "Tu ajoutes par tes travaux à notre talent musical à tous deux." Telles étaient les mœurs d'autrefois entre maîtres et élèves: la sévérité et la rigueur dans les années d'apprentissage; la franche admiration quand le disciple était hors de page.

Lorsque Pleyel fut maître de chapelle du comte Erdoedy, il demanda à voyager en Italie et y resta plus de trois ans, s'épanouissant, composant dans cette atmosphère de grâce et de production heureuse, qui inspirait au même moment Cimarosa et Paisiello.

Il fit jouer à Naples une Iphigénie, rentra à Vienne, remplit pendant deux ans ses devoirs chez le comte Erdoedy, et le quitta en 1783, pour diriger l'école de musique entretenue par l'évêque de Strasbourg, qui était alors le prince Rohan-Guéménée. C'est à Strasbourg que Pleyal ouvrit son portefeuille et donna, l'une après l'autre, les compositions: quators, symphonies, sonates pour piano qui, en peu d'années, lui valurent une réputation européenne. Le passage suivant d'une lettre de Mozart dit assez l'état qu'en faisaient les connaisseurs et même ses émules: "On a publié des quators d'un certain Pleyel, qui est élève de Joseph Haydn. Si vous ne les avez pas encore, tâchez de vous les procurer, cela en vaut la peine. Ils sont très bien écrits et très agréables. Vous reconnaîtrez aussitôt le maître. Quel bonheur pour la musique, si Pleyel pouvait nous remplacer Haydn."

La tempête révolutionnaire balaya le prince évêque de Strasbourg, qui donna le premier signal de l'émigration, mais laissa debout l'école de musique. Seulement, il fallut, pour parler le langage de l'époque, que Pleyel consacrât à la liberté des talents trop longtemps mis au service de la superstition. Compatriote de Marie-Antoinette, et maître de chapelle d'un prince évêque, il était doublement suspect. Il dut faire preuve de civisme. De là, une de ces œuvres qui ne seraient jamais sorties tout armées du cerveau du gracieux et pacifique disciple de Haydn: La révolution du 10 Août ou le Tocsin allégorique, dépeignant l'attaque des Tuileries par les sections et la chute de la royauté. La municipalité révolutionnaire qui lui imposa, en 1793, le sujet de cette espèce de symphonie, attacha à la personne de Pleyel un gendarme chargé de lui rappeler, par sa muette présence, la prison d'où il venait de sortir. Ce stimulant à son inspiration lui fit terminer en dix jours ce musical travail forcé. L'exécution eut lieu dans le chœur de la cathédrale. La municipalité avait mis à la disposition du compositeur tout ce qu'il mandait. On avait rassemblé des musiciens de tous les points du département. Pour un effet de tocsin d'alarme, Pleyel avait besoin de cloches. On en conservait à l'Arsenal plus de trois cents, enlevées aux églises de la contrée pour être fondues en canons. Pleyel en choisit sept qui donnaient bien l'échelle de la gamme.

L'introduction de cette symphonie-cantate descriptive exprime le réveil révolutionnaire du peuple; puis un déchaînement orchestral figure l'attaque des Tuileries. Tout à coup retentit le premier appel du tocsin; les tambours battent la générale. Au milieu des mille bruits de la mêlée, on distingue le chant des royalistes: Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne. Le canon retentit; les résistances sont vaincues; l'orchestre s'apaise et tout se termine par un chœur énorme: Le peuple est sauvé, la victoire est à nous!

La municipalité, convaincue que l'auteur d'une musique aussi explosive ne pouvait être qu'un bon patriote, débarrassa Pleyel de son gendarme.

La révolution du 10 Août ou le Tocsin allégorique fut encore exécuté deux fois à Strasbourg en 1798 et 1799. L'oeuvre n'a jamais été imprimée. Elles existait à Strasbourg jusqu'à la dernière guerre. A-t-elle échappé au bombardement? Il serait curieux d'en avoir des nouvelles en cette année du Centenaire.

Pleyel profita de sa liberté pour retourner à Londres, où il avait déjà donné des concerts, diriger des musiques moins orageuses et pour des Mécénes plus surs.

Cependant, nous le retrouvons, en 1796, à Paris, où il écrivit encore plus d'une pièce de circonstance pour des fêtes nationales. Quelques années après, il renonçait à la composition pour se faire éditeur de musique et fonder sa maisons de pianos. dans la première partie de sa vie, cette force de travail et cette facilité qui nous étonnent toujours chez les vieux maîtres, lui avaient dicté vingt-neuf symphonies, cinq livres de quintettes, cinquante et un quatuors, trios et duos, des sonates pour piano, dont il jouait avec grande distinction, et bien d'autres œuvres encore, sans compter une autre série de quatuors qui sont restés inédits.

Pleyel, éditeur de musique et facteur de piano, n'était pas une exception à l'époque. Muzio Clementi, dont les compositions et le Gradus ad Parnassum sont toujours classiques, s'était mis, lui aussi, à la tête d'une maison d'édition à Londres. En l'an II de la République, Cherubini, Méhul, Kreutzer, le violoniste Rode, Isouard, qui a composé de charmants opéras-comiques sous le nom de Nicolo, et Boïeldieu, s'étaient associés et avaient ouvert un magasin de musique rue de la Loi, vis-à-vis la rue de Ménars. On y trouvait les opéras et autres compositions des associés, "ainsi que des cordes de Naples de première qualité et à un prix modéré". Ces indications sont extraites de la circulaire envoyée par ces messieurs à Pleyel, avec qui ils voulaient entrer en relation d'affaires.

Le sextuor d'artistes ne put pousser bien loin cet essai de commerce. Les dilétantes trouvèrent bientôt les opéras de Cherubini et de Méhul chez Pleyel, qui centralisa toute musique, sérieuse ou à la mode. Ignace Pleyel devint l'éditeur de ses émules, soit français, soit étrangers: Cramer, Steibelt, Ries, son vieux maître Haydn et le plus grand de tous: Beethoven.

Les archives de la maison, ouvertes libéralement à M. Comettant, qui a fait profiter le public de son butin, ces archives précieuses, contiennent, entre autre titre de noblesse artistique, des lettres de Beethoven, lettres d'amitié et lettres d'affaires. Nous y lisons avec grande curiosité les conditions modestes auxquelles cet homme de génie offre en un lot sept grandes compositions dont une seule suffirait aujourd'hui pour faire la fortune en même temps que la gloire d'un musicien. Pour une de ses symphonies, l'ouverture de Coriolan, son concerto de violon, trois quatuors, un de ses concertos pour piano et la transcription du concerto de violon, Beethoven demande à Pleyel douze cents florins d'Augsbourg (environ trois mille francs une fois payés!)

I

Ignace Pleyel naquit près de Vienne en 1757. Il était le vingt-quatrième enfant d'un simple maître d'école et d'une jeune fille noble, née de Schallenberg, à laquelle sa famille donna pour cadeau de noces la malédiction d'usage. Pleyel n'eut donc pour entrée de jeu dans la vie que ses dispositions musicales, assez rares, il est vrai, pour lui concilier la bienveillance du comte Erdoedy, d'une grande famille hongroise, brillante et amie des arts aujourd'hui comme il y a un siècle. L'aristocratie hongroise a, de tout temps, beaucoup fait pour la musique et les musiciens. Un Esterhazy a été, pendant de longues années, protecteur de Haydn. Liszt a dû son éducation à un Szapary. Le comte Erdoedy, qui s'intéressait au jeune Pleyel, était un de ces magnats mélomanes qui entretenaient un orchestre particulier, et, en qualité de maître de chapelle, un compositeur, comme Charles-Auguste, duc de Saxe-Weimar, avait son théâtre avec Goethe et Schiller pour dramaturges.

Ignace Pleyel fut donc mis en pension chez Haydn, à Vienne, et y travailla la composition pendant cinq années. A l'école de ce maître, qui était la facilité incarnée, il dut beaucoup écrire, car Glück qui vit, dans sa dernière année d'études, l'élève favori de Haydn, lui dit tout en le complimentant: "Mon jeune ami, vous avez appris à mettre des notes sur le papier, il vous faut maintenant apprendre à retrancher toutes celles qui sont inutiles." Ils n'étaient pas tendres, les vieux maîtres; c'étaient de terribles pédagogues, qui n'auraient jamais inventé les diplomaties à longue échéance du professorat moderne. A quelques années de là, le renom d'Ignace Pleyel devait balancer en Italie, à Londres, à Paris, celui de Haydn, qui lui écrivait noblement et sans ombre de jalousie: "Tu ajoutes par tes travaux à notre talent musical à tous deux." Telles étaient les mœurs d'autrefois entre maîtres et élèves: la sévérité et la rigueur dans les années d'apprentissage; la franche admiration quand le disciple était hors de page.

Lorsque Pleyel fut maître de chapelle du comte Erdoedy, il demanda à voyager en Italie et y resta plus de trois ans, s'épanouissant, composant dans cette atmosphère de grâce et de production heureuse, qui inspirait au même moment Cimarosa et Paisiello.

Il fit jouer à Naples une Iphigénie, rentra à Vienne, remplit pendant deux ans ses devoirs chez le comte Erdoedy, et le quitta en 1783, pour diriger l'école de musique entretenue par l'évêque de Strasbourg, qui était alors le prince Rohan-Guéménée. C'est à Strasbourg que Pleyal ouvrit son portefeuille et donna, l'une après l'autre, les compositions: quators, symphonies, sonates pour piano qui, en peu d'années, lui valurent une réputation européenne. Le passage suivant d'une lettre de Mozart dit assez l'état qu'en faisaient les connaisseurs et même ses émules: "On a publié des quators d'un certain Pleyel, qui est élève de Joseph Haydn. Si vous ne les avez pas encore, tâchez de vous les procurer, cela en vaut la peine. Ils sont très bien écrits et très agréables. Vous reconnaîtrez aussitôt le maître. Quel bonheur pour la musique, si Pleyel pouvait nous remplacer Haydn."

La tempête révolutionnaire balaya le prince évêque de Strasbourg, qui donna le premier signal de l'émigration, mais laissa debout l'école de musique. Seulement, il fallut, pour parler le langage de l'époque, que Pleyel consacrât à la liberté des talents trop longtemps mis au service de la superstition. Compatriote de Marie-Antoinette, et maître de chapelle d'un prince évêque, il était doublement suspect. Il dut faire preuve de civisme. De là, une de ces œuvres qui ne seraient jamais sorties tout armées du cerveau du gracieux et pacifique disciple de Haydn: La révolution du 10 Août ou le Tocsin allégorique, dépeignant l'attaque des Tuileries par les sections et la chute de la royauté. La municipalité révolutionnaire qui lui imposa, en 1793, le sujet de cette espèce de symphonie, attacha à la personne de Pleyel un gendarme chargé de lui rappeler, par sa muette présence, la prison d'où il venait de sortir. Ce stimulant à son inspiration lui fit terminer en dix jours ce musical travail forcé. L'exécution eut lieu dans le chœur de la cathédrale. La municipalité avait mis à la disposition du compositeur tout ce qu'il mandait. On avait rassemblé des musiciens de tous les points du département. Pour un effet de tocsin d'alarme, Pleyel avait besoin de cloches. On en conservait à l'Arsenal plus de trois cents, enlevées aux églises de la contrée pour être fondues en canons. Pleyel en choisit sept qui donnaient bien l'échelle de la gamme.

L'introduction de cette symphonie-cantate descriptive exprime le réveil révolutionnaire du peuple; puis un déchaînement orchestral figure l'attaque des Tuileries. Tout à coup retentit le premier appel du tocsin; les tambours battent la générale. Au milieu des mille bruits de la mêlée, on distingue le chant des royalistes: Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne. Le canon retentit; les résistances sont vaincues; l'orchestre s'apaise et tout se termine par un chœur énorme: Le peuple est sauvé, la victoire est à nous!

La municipalité, convaincue que l'auteur d'une musique aussi explosive ne pouvait être qu'un bon patriote, débarrassa Pleyel de son gendarme.

La révolution du 10 Août ou le Tocsin allégorique fut encore exécuté deux fois à Strasbourg en 1798 et 1799. L'oeuvre n'a jamais été imprimée. Elles existait à Strasbourg jusqu'à la dernière guerre. A-t-elle échappé au bombardement? Il serait curieux d'en avoir des nouvelles en cette année du Centenaire.

Pleyel profita de sa liberté pour retourner à Londres, où il avait déjà donné des concerts, diriger des musiques moins orageuses et pour des Mécénes plus surs.

Cependant, nous le retrouvons, en 1796, à Paris, où il écrivit encore plus d'une pièce de circonstance pour des fêtes nationales. Quelques années après, il renonçait à la composition pour se faire éditeur de musique et fonder sa maisons de pianos. dans la première partie de sa vie, cette force de travail et cette facilité qui nous étonnent toujours chez les vieux maîtres, lui avaient dicté vingt-neuf symphonies, cinq livres de quintettes, cinquante et un quatuors, trios et duos, des sonates pour piano, dont il jouait avec grande distinction, et bien d'autres œuvres encore, sans compter une autre série de quatuors qui sont restés inédits.

Pleyel, éditeur de musique et facteur de piano, n'était pas une exception à l'époque. Muzio Clementi, dont les compositions et le Gradus ad Parnassum sont toujours classiques, s'était mis, lui aussi, à la tête d'une maison d'édition à Londres. En l'an II de la République, Cherubini, Méhul, Kreutzer, le violoniste Rode, Isouard, qui a composé de charmants opéras-comiques sous le nom de Nicolo, et Boïeldieu, s'étaient associés et avaient ouvert un magasin de musique rue de la Loi, vis-à-vis la rue de Ménars. On y trouvait les opéras et autres compositions des associés, "ainsi que des cordes de Naples de première qualité et à un prix modéré". Ces indications sont extraites de la circulaire envoyée par ces messieurs à Pleyel, avec qui ils voulaient entrer en relation d'affaires.

Le sextuor d'artistes ne put pousser bien loin cet essai de commerce. Les dilétantes trouvèrent bientôt les opéras de Cherubini et de Méhul chez Pleyel, qui centralisa toute musique, sérieuse ou à la mode. Ignace Pleyel devint l'éditeur de ses émules, soit français, soit étrangers: Cramer, Steibelt, Ries, son vieux maître Haydn et le plus grand de tous: Beethoven.

Les archives de la maison, ouvertes libéralement à M. Comettant, qui a fait profiter le public de son butin, ces archives précieuses, contiennent, entre autre titre de noblesse artistique, des lettres de Beethoven, lettres d'amitié et lettres d'affaires. Nous y lisons avec grande curiosité les conditions modestes auxquelles cet homme de génie offre en un lot sept grandes compositions dont une seule suffirait aujourd'hui pour faire la fortune en même temps que la gloire d'un musicien. Pour une de ses symphonies, l'ouverture de Coriolan, son concerto de violon, trois quatuors, un de ses concertos pour piano et la transcription du concerto de violon, Beethoven demande à Pleyel douze cents florins d'Augsbourg (environ trois mille francs une fois payés!)

II

Camille Pleyel, qui devait porter à un si haut degré le nom et l'importance de la maison fondée par son père, avait fait les mêmes études profondes et complètes de pianiste et de compositeur. Il ne pouvait avoir de maître plus attentif, plus sévère, nourri d'une meilleure doctrine, qu'Ignace Pleyel. On peut dire que ce travailleur infatigable l'avait mis, comme Ponocrates, le précepteur modèle selon Rabelais, en si bonne discipline, qu'il ne perdait heure du jour. Les mêmes archives auxquelles nous avons déjà fait, après M. Comettant, un ou deux emprunts, conservent un règlement de travail que Camille Pleyel s'était dressé lui-même, et où il passait jour par jour, entre sept heures du matin et minuit, du piano au chant, du chant au piano, du piano à la lecture et à la danse avec encore quatre heures de piano pour finir la journée. Camille Pleyel avait étudié le piano avec Dussek, dont il reçut une si forte empreinte qu'il put en transmettre à son tour la tradition et le style à sa femme, Mme Camille Pleyel, dont le talent, déjà mûr, en fut transformé et porté au point de grandeur que toute l'Europe musical a admiré. Rappelons, en passant, le jugement de Liszt sur l'artiste qui tint un rang éminent dans le cénacle des virtuoses qui ont été chez eux, sous le toit des Pleyel: "Il est des pianistes très habiles qui se sont ouvert de brillantes routes et ont obtenu d'immenses succès par certains procédés à eux familiers. Mais il n'existe qu'une seule école appropriée à l'art dans toute son extension, c'est celle de Mme Pleyel."

Camille Pleyel passa la plus grande partie de sa jeunesse à Londres, où son père avait laissé de si brillants souvenirs, et s'y fit connaître avantageusement par un certain nombre d’œuvres de musique de chambre. Il fit aussi un voyage au lieu natal de sa famille et put voir encore, à Vienne, le vieux Haydn, alors âgé de soixante-quatorze ans, dans une jolie maison très bien meublée, mais vivant seul. "Nous l'avons trouver tenant un chapelet dans ses mains, et je crois qu'il passe presque toute sa journée à prier". Le jeune Pleyel vit aussi Beethoven, dont l'étrange et le bourru l'étonna: "C'est un petit trapu, le visage grêlé et d'un abord très malhonnête. Cependant, quand il a su que c'était Pleyel, il est devenu un peu plus honnête; mais comme il avait affaire, nous n'avons pu l'entendre;"

Quelques jours après, Camille Pleyel a cette bonne fortune. Son impression de jeune musicien bien stylé, de classique, un peu timoré sans doute, en face de ce volcan, est bien amusante en face de tant d'ingénuité: "Il a infiniment d'exécution, mais il n'a pas d'école, et son exécution n'est pas finie, c'est à dire que son jeu n'est pas pur. Il a beaucoup de feu, mais il tape un peu trop; il fait des difficultés diaboliques, mais il ne les fait pas tout à fait nettes. Cependant, il m'a fait grand plaisir en préludant... Il fait tout ce qui lui vient dans la tête, et il ose tout."

Nous trouvons dans cette même lettre une réflexion étonnante, quand on pense que Vienne possédait à cette époque Haydn, dont l'oeuvre était achevée, Beethoven, alors en pleine fécondité et Schubert dont les premiers essais révélaient déjà le génie. Cependant Camille Pleyel écrit: "On est bien moins connaisseur en bonne musique ici qu'à Paris, et Haydn n'est pas estimé comme il devrait l'être. Cependant les quatuors de papa ont fait et font du bruit."

En 1824, Camille Pleyel se consacra à son tour entièrement à la fabrication et au perfectionnement continu des pianos, qu'il réussit, avec l'aide de Kalkbrenner, à doter de progrès notables, parce que lui-même et son associé avaient entendu et pratiqué l'instrument en artistes et en savaient par eux-mêmes les ressources et les lacunes. Cette tradition artistique est toujours vivante dans la maison et donne le secret de l'importance des innovations qui lui sont propres. On n'a pas oublié que M. Auguste Wolff, qui dirigea l'établissement Pleyel après le fils du fondateur, était lui-même lauréat du conservatoire et exécutant consommé avant d'aborder les difficiles problèmes de la mécanique du piano.

A côté de ses ateliers, de son laboratoire pour ainsi parler, Camille Pleyel tenait tout ouvertes les portes de ce salon musical qui avait été si brillamment inauguré dans les premières années du siècle par des virtuoses tels que Cramer, Steibelt et Moschelès. Au temps de Camille Pleyel, l'étoile de ce salon, hospitalier à tous les talents, et qui a plusieurs fois été le centre sonore du génie, n'était autre que Chopin. "Chopin, à écrit Liszt dans sa biographie du maître polonais, affectionnait les pianos Pleyel, particulièrement à cause de leur sonorité argentine un peu voilée et de leur facile toucher". Il disait lui-même: "Quand je suis mal disposé, je joue sur un piano de ***, et j'y trouve facilement un son tout fait. Mais quand je me sens en verve et assez fort pour trouver mon propre son à moi, il me faut un piano Pleyel."

Camille Pleyel passa la plus grande partie de sa jeunesse à Londres, où son père avait laissé de si brillants souvenirs, et s'y fit connaître avantageusement par un certain nombre d’œuvres de musique de chambre. Il fit aussi un voyage au lieu natal de sa famille et put voir encore, à Vienne, le vieux Haydn, alors âgé de soixante-quatorze ans, dans une jolie maison très bien meublée, mais vivant seul. "Nous l'avons trouver tenant un chapelet dans ses mains, et je crois qu'il passe presque toute sa journée à prier". Le jeune Pleyel vit aussi Beethoven, dont l'étrange et le bourru l'étonna: "C'est un petit trapu, le visage grêlé et d'un abord très malhonnête. Cependant, quand il a su que c'était Pleyel, il est devenu un peu plus honnête; mais comme il avait affaire, nous n'avons pu l'entendre;"

Quelques jours après, Camille Pleyel a cette bonne fortune. Son impression de jeune musicien bien stylé, de classique, un peu timoré sans doute, en face de ce volcan, est bien amusante en face de tant d'ingénuité: "Il a infiniment d'exécution, mais il n'a pas d'école, et son exécution n'est pas finie, c'est à dire que son jeu n'est pas pur. Il a beaucoup de feu, mais il tape un peu trop; il fait des difficultés diaboliques, mais il ne les fait pas tout à fait nettes. Cependant, il m'a fait grand plaisir en préludant... Il fait tout ce qui lui vient dans la tête, et il ose tout."

Nous trouvons dans cette même lettre une réflexion étonnante, quand on pense que Vienne possédait à cette époque Haydn, dont l'oeuvre était achevée, Beethoven, alors en pleine fécondité et Schubert dont les premiers essais révélaient déjà le génie. Cependant Camille Pleyel écrit: "On est bien moins connaisseur en bonne musique ici qu'à Paris, et Haydn n'est pas estimé comme il devrait l'être. Cependant les quatuors de papa ont fait et font du bruit."

En 1824, Camille Pleyel se consacra à son tour entièrement à la fabrication et au perfectionnement continu des pianos, qu'il réussit, avec l'aide de Kalkbrenner, à doter de progrès notables, parce que lui-même et son associé avaient entendu et pratiqué l'instrument en artistes et en savaient par eux-mêmes les ressources et les lacunes. Cette tradition artistique est toujours vivante dans la maison et donne le secret de l'importance des innovations qui lui sont propres. On n'a pas oublié que M. Auguste Wolff, qui dirigea l'établissement Pleyel après le fils du fondateur, était lui-même lauréat du conservatoire et exécutant consommé avant d'aborder les difficiles problèmes de la mécanique du piano.

A côté de ses ateliers, de son laboratoire pour ainsi parler, Camille Pleyel tenait tout ouvertes les portes de ce salon musical qui avait été si brillamment inauguré dans les premières années du siècle par des virtuoses tels que Cramer, Steibelt et Moschelès. Au temps de Camille Pleyel, l'étoile de ce salon, hospitalier à tous les talents, et qui a plusieurs fois été le centre sonore du génie, n'était autre que Chopin. "Chopin, à écrit Liszt dans sa biographie du maître polonais, affectionnait les pianos Pleyel, particulièrement à cause de leur sonorité argentine un peu voilée et de leur facile toucher". Il disait lui-même: "Quand je suis mal disposé, je joue sur un piano de ***, et j'y trouve facilement un son tout fait. Mais quand je me sens en verve et assez fort pour trouver mon propre son à moi, il me faut un piano Pleyel."

III

En 1813, six ans après la fondation de sa maison de pianos, Ignace Pleyel écrivait à son fils: "Nous avons fabriqué trente et un pianos, depuis le 1er janvier, presque tous grands; tu vois que je ne m'endors pas et que j'arriverai facilement à cinquante pianos cette année, et peut être au delà."

Que dirait le premier des Pleyel, s'il revivait trois quarts de siècle à peine écoulés, et s'il apprenait qu'une force mystérieuse, et qu'il n'a point connue, animant ses ateliers décuplés, crée non seulement pour la France et l'Europe, mais pour les points les plus reculés du monde musical, près de trois mille pianos par an!

En terminant les portraits de ces deux hommes qui ont pénétré d'art l'industrie musicale, nous voudrions donner en quelques mots l'idée des innovations que la maison Pleyel a réalisées, surtout dans ces dernières années, et qui se trouvent réunies dans la très intéressante exposition de cet établissement. Il fallait aux concertos foudroyants de Rubinstein, aux compositions polyphoniques de César Franck, qui demandent au piano la grandeur et l'ampleur de l'orgue, un instrument transformé, qui, sans changer de nature, sans rien perdre de son charme, gagne en intensité et en vigueur, et ajoute, pour ainsi dire, à sa palette de sons, des couleurs et des nuances nouvelles.

C'est ce que les artistes éminents dont les pianos Pleyel sont les favoris feront entendre au grand public international de l'Exposition, après le public plus restreint des dilettantes et des musiciens, qui a pu déjà apprécier les ressources qu'ajoutent à l'instrument les derniers progrès étudiés et résolus dans les ateliers Pleyel: la harpe éolienne, dont le nom dit suffisamment l'effet, la pédale harmonique, qui rend à volonté les basses continues, le pédalier, jusqu'ici privilège de l'orgue et qui ajoute ad libitum au piano deux octaves nourrissant la basse. N'oublions pas le clavier transpositeur, qui supprime tant de difficultés pour l'accompagnement du chant ou la musique d'ensemble en mettant, par un mécanisme très simple, le morceau et son accompagnement à portée de la voix ou de l'instrument pour lequel il n'était pas primitivement écrit.

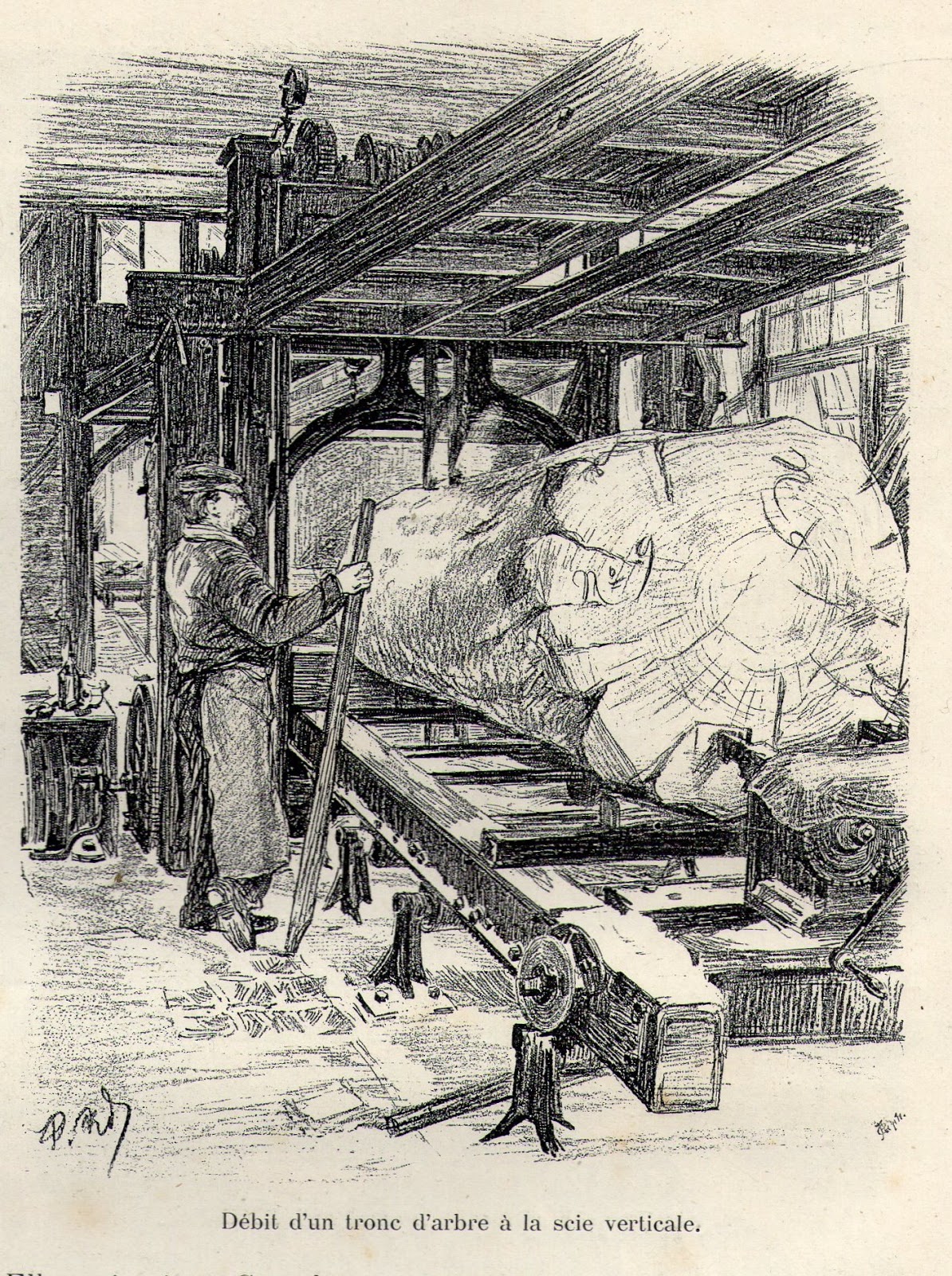

L"exposition des pianos Pleyel et les ateliers d'où ils sortent donnent une impression unique du mélange intime de la force et de la délicatesse. A Saint-Denis, on voit un chantier de bois grand comme un village, qui représente en troncs d'arbres une fortune, et une collection d'essences rassemblées des deux mondes. Dans cette même usine travaillent côte à côte des scies à vapeur qui occupent toute la hauteur d'un atelier et entrent en quelques secondes au cœur des chênes les plus durs, et des rubans d'acier aux dents imperceptibles comme celles des rongeurs, ou des lames grandes tout au plus comme des scalpels qui servent à débiter des feuilles d'ivoire ou à séparer en tablettes le bois des touches. Ces mille instruments, ces mille efforts puissant ou menus, travail de cyclope et travail de femme, créent la nature, et, âme double du piano, cet être qui semble vivant, moitie Caliban, moitie Ariel, qui tonne sous la main d'un Rubinstein ou d'un Saint-Saëns, et chante comme une harpe sous les doigts d'un Diémer ou d'une Roche-Miclos.

Destouches.

Revue Illustrée, Juin 1889-Décembre 1889.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire